La disparition du projectionniste

Erik Bullot

Au cours des récentes métamorphoses du cinéma à l’ère du numérique, la figure du projectionniste, douée d’une relative invisibilité, semble disparaître doucement, sans crier gare. Le fait est assez troublant. L’autonomie technique grandissante des nouveaux écrans oblitère la présence du médiateur. Qu’il s’agisse de l’ordinateur ou du téléphone, notre relation aux images s’actualise sur des supports domestiques, mobiles et labiles, affranchis de toute médiation interpersonnelle. La disparition du projectionniste n’est certes pas soudaine. Elle obéit à l’évolution technique des conditions de monstration des films selon un principe d’automation progressif. C’est un changement discret (le projectionniste se caractérisait, encore récemment, par sa réserve ou sa retenue) mais sans doute assez décisif. Sa fonction ne disparaît pas totalement, notamment dans des cadres de projection parallèles (musées, centres d’art, associations), qui supposent le recours à des supports traditionnels, mais tend à se transformer, voire à disparaître, dans les cinémas commerciaux. Que signifie sa disparition ? Sommes-nous sur le point d’oublier cette présence absente ? Notre relation aux écrans aujourd’hui convoque-t-elle son souvenir ou son fantôme ? Analyser la mémoire de son métier peut nous aider, assurément, à mieux comprendre des situations contemporaines. L’histoire du cinéma n’est pas linéaire. Elle procède par croisements, dépliements, retours, survivances, à l’instar par exemple de l’usage de la boucle ou du montage virtuel. Loin de s’opposer au montage traditionnel, la virtualité du montage n’a cessé de travailler le cinéma dès son origine [1]. Chaque technique produit son spectre. Et peut-être le projectionniste n’a-t-il cessé, depuis l’invention même du cinéma, de disparaître ? J’aimerais interroger cette éclipse au sein du cinéma classique et de l’art contemporain. Non seulement la figure du projectionniste révèle une certaine propriété du cinéma, paradoxale et dialectique, mais sa présence absente informe nombre d’installations contemporaines ainsi que notre usage renouvelé des écrans.

Tout d’abord, qui est-il ? Qu’appelle-t-on projectionniste ? Sans doute un couple d’oppositions. Le projectionniste est un sujet divisé. Il est à la fois l’agent d’une performance et l’objet d’une stase. On décèle en lui un élément actif, moteur, performatif (il actualise le film par la projection) mais également passif, songeur ou rêveur, lié au caractère mécanique de la projection. Une fois le film lancé, il devient un fantôme discret, vaguement inquiétant, dont la présence muette est accusée par l’obscurité de la cabine, le cône de lumière, le vrombissement du projecteur. Que fait-il pendant la projection ? Regarde-t-il le film derrière la vitre de sa cabine ? Entretient-il une relation particulière avec le film projeté ? Celui-ci est-il le lieu d’un transfert dont il est l’agent ou le catalyseur ? Analysons trois fonctions possibles du projectionniste : le performeur, le rêveur et le secrétaire.

A. FONCTIONS

1. Le performeur assure techniquement la projection. Il performe le film. Énumérons quelques-unes de ses fonctions dans la situation du film argentique : réceptionner les copies, les vérifier (les cinémas d’art et d’essai affichaient à l’entrée l’état de la copie, classé de 1 à 6), les monter (les films arrivent sous la forme de bobines séparées), assurer la projection proprement dite (charger la pellicule, vérifier les boucles d’amortissement, choisir la fenêtre selon le format du film, régler le volume sonore, surveiller le point, éteindre et rallumer les lumières dans la salle), puis démonter le film pour l’expédition en fin d’exploitation. De manière régulière, il doit veiller à l’entretien des machines, à la température dans la cabine pour éviter les problèmes d’adhésion de la pellicule, notamment sur les plateaux sans fin. Autant d’opérations délicates, complexes, dont l’histoire révèle pourtant une éclipse progressive de la part manuelle. Je prendrai plusieurs exemples. Les projecteurs ne furent mécanisés que vers 1912. Le projectionniste devait auparavant tourner la manivelle pour faire défiler le film. Son doigté rythmait la séance de manière personnelle, assimilant celle-ci à une performance. Certains projectionnistes étaient plus ou moins appréciés pour leur habileté. La nature performative du geste est frappante. De fait, Felicien Trewey, prestidigitateur et ombromane, ami des frères Lumière, qui introduisit le cinématographe en Grande-Bretagne en 1896, exprima sa déception lorsque la projection fut mécanisée. « Les projecteurs ont évolué, et ils utilisent maintenant des moteurs électriques pour les faire tourner, mais un moteur électrique est une machine, et une machine ne peut jamais équivaloir un homme à la manivelle » [2]. On observe dès les débuts du cinématographe combien la fonction du projectionniste s’accompagne d’un sentiment de perte, de jamais plus, proche du sentiment cinéphilique défini par Serge Daney. « Le cinéphile, c’est celui qui, même à un film qui vient de sortir, un film au présent, sent déjà passer l’aile du “ cela aura été ” » 3]. Le métier de projectionniste semble avoir pour vocation de disparaître. Un autre exemple. Le passage du film nitrate, hautement inflammable, à l’acétate de cellulose au début des années 1950, et le remplacement des lampes au charbon par des lampes xénon, permirent d’abandonner la projection alternée sur deux projecteurs, requise pour des raisons de sécurité : surchauffe des lampes, risques d’incendie. Alterner la projection sur deux appareils en veillant à l’ordre des bobines mobilisait activement l’opérateur [4]. L’usage de dérouleurs verticaux ou d’un plateau sans fin, en permettant de projeter le film d’un seul tenant, libère le projectionniste d’une partie de sa charge de travail au cours de la séance et modère sa vigilance. La dimension performative de son métier n’aura en fait jamais cessé de se raréfier par l’élision de gestes techniques précis et délicats. L’arrivée des multiplex au début des années 1980 a accéléré le processus. Le projectionniste assure désormais la projection dans plusieurs salles. Il devient rapidement un surveillant, rivé à ses écrans de contrôle. La performance s’est transformée en gardiennage. Gardien (du parking) du cinéma ? Dernière métamorphose : la projection numérique. Le projectionniste charge ou télécharge un fichier et lance la projection selon des procédures informatiques. L’entretien des machines relève d’une maintenance externe. Totalement automatisée, la fonction de projectionniste ne semble plus devoir recourir vraiment à des savoir-faire spécifiques. Est-elle en voie de disparaître ?

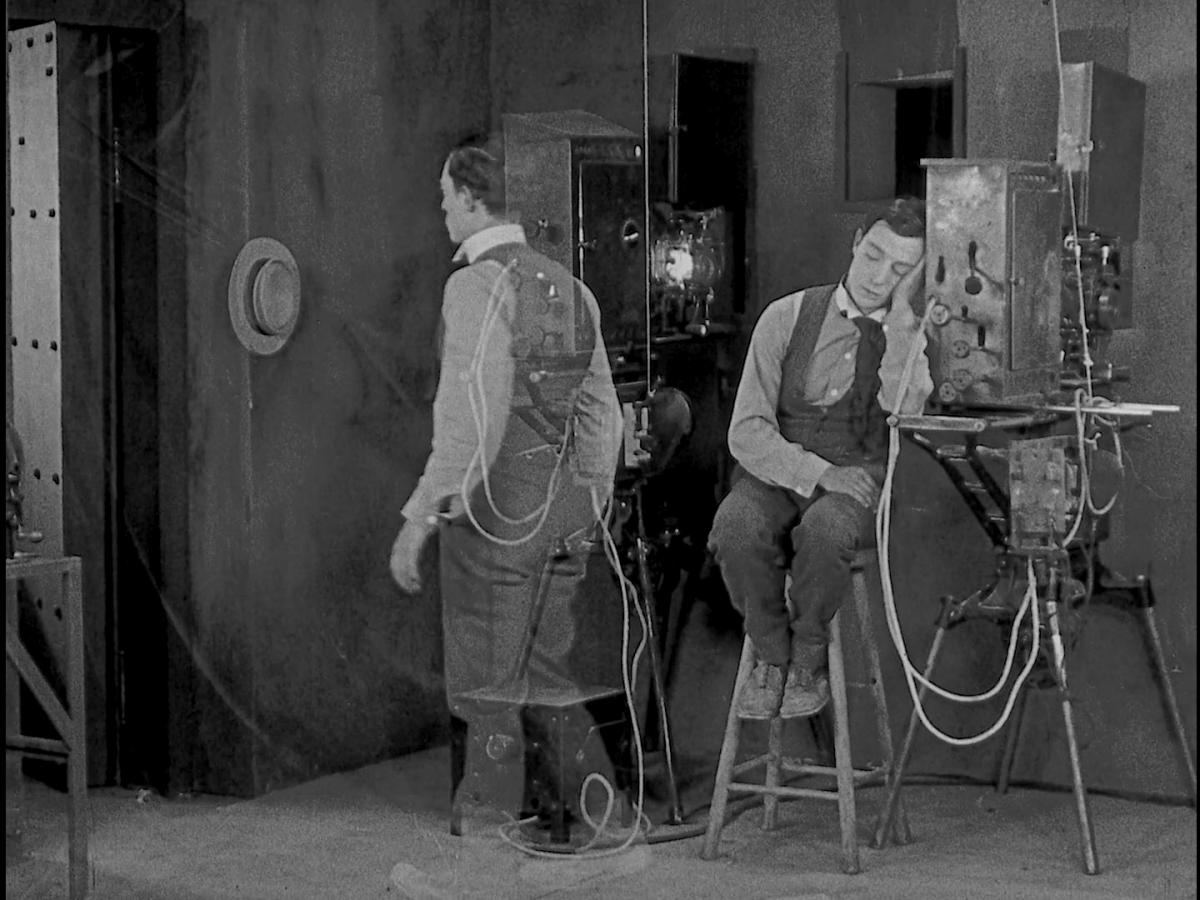

2. Assimilé au bourdonnement du projecteur et à la surveillance muette d’une machine dans sa cabine obscure, le projectionniste est souvent représenté comme un sujet propice à la rêverie. Il est un rêveur. Sa nature lunaire, songeuse, imaginative, aura souvent inspiré les cinéastes dans leur représentation de la figure du projectionniste. Elle trouve différentes formes : le rêveur proprement dit qui aime à se projeter dans le film, voire à franchir le train de l’écran, mais aussi le somnambule ou l’automate. L’exemple le plus célèbre est le personnage de Sherlock Jr. interprété par Buster Keaton, cinéaste qui aura d’ailleurs représenté les deux faces du geste cinématographique dans ses films — Sherlock, Jr. (1924) et The Cameraman (1928) —, rappelant combien l’enregistrement et la projection sont deux opérations symétriques, à l’instar de la caméra des frères Lumière, à la fois caméra et projecteur [5]. Dans Sherlock, Jr., emporté par sa rêverie, il entre dans l’écran et performe le film sur un plan onirique. On retrouve également en lui le somnambule (il quitte son corps, se dédouble en s’endormant près du projecteur) et l’automate (ses gestes sont mécaniques en essayant de suivre à la lettre les préceptes de son manuel de détective). Le film illustre parfaitement la nature bifide du projectionniste. Ses deux personnalités échangent leur rôle. Tandis que le technicien s’endort auprès de sa machine, le rêveur performe un second film qui vient se substituer au film projeté. Il est l’agent d’un dédoublement entre le rêve et la réalité. Ce procédé de scissiparité narrative est familier au cinéma de Raúl Ruiz qui aura utilisé dans son film la Chouette aveugle (1987) la figure du projectionniste comme intercesseur. Marqué à la fois par une passivité hagarde et une sourde détermination, qui n’est pas sans rappeler le personnage de Bartleby, le héros est confronté à des situations insolites (son oncle fait résonner des cloches d’église en cognant de sa canne le projecteur) et se projette mentalement dans des films d’inspiration orientale, fasciné par le regard d’une danseuse. La Chouette aveugle confond le rêve et la réalité à la manière de vases communicants, pour reprendre la métaphore d’André Breton, selon un principe de dédoublement. De fait, Ruiz s’inspire à la fois du roman de Sadegh Hedayat et du drame théologique de Tirso de Molina, El condenado por desconfiado. Par sa passivité et sa fascination, le projectionniste est le passeur entre ces différents mondes. La voix du narrateur est d’ailleurs la sienne. Le projectionniste est-il un narrateur, un opérateur de rêve ? Occupe-t-il une fonction proche du bonimenteur ? Il ne semble pas que sa fonction se réduise au seul passage de la pellicule dans l’appareil. Il rêve le film à travers sa projection. Relevons également la dimension hypnotique de son activité, décelable aussi bien chez Keaton que chez Ruiz [6]. La figure de Cesare, le somnambule victime du docteur Caligari, en proie à des desseins criminels, semble représenter un archétype possible du projectionniste [7]. Qu’en est-il aujourd’hui de cette médiation rêveuse du projectionniste à travers les modalités contemporaines d’exposition et de diffusion de l’image animée ? Qui rêve pour nous ? Sommes-nous les rêveurs ?

3. Une dernière figure, plus inattendue : le projectionniste privé, qui fait office de majordome ou de secrétaire. Il accompagne une personne puissante et entretient avec celle-ci une relation de hantise ou de dédoublement. Pensons à Max von Mayerling, interprété par von Stroheim, dans Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950), qui n’est pas seulement le maître d’hôtel et le chauffeur de la star déchue, Norman Desmond, mais aussi son premier mari et metteur en scène. Ce n’est pas un hasard s’il assure aussi la projection de ses films. L’écran dissimulé sous les tentures dans son salon, l’alcôve ténébreuse de la cabine, le cône de lumière, le scintillement suggèrent un rituel de possession. D’une certaine manière, Max est à la fois le secrétaire mais aussi le démiurge qui actualise le rêve de la star. Après son crime, en descendant l’escalier devant les caméras des journalistes, Norma Desmond est persuadée de se trouver en présence d’une équipe de tournage. C’est à nouveau le projectionniste Max qui occupe la position du metteur en scène et dirige la scène. Cette confusion entre la projection et la mise en scène se retrouve dans les figures de projectionnistes accompagnant des dictateurs ou des dirigeants politiques. On pense au personnage du SS Etterkamp, projectionniste de Hitler, dans le film de Syberberg, Hitler, un film d’Allemagne (1977), qui évoque les habitudes cinéphiliques du dirigeant allemand, se faisant projeter des films en salle privée. « Puis je l’ai vu arrêter complètement, au début de la guerre, ne plus voir aucun film, ne regarder que les actualités, pour lui tout seul, avant qu’elles ne soient montrées au public. Une guerre faite pour lui, en images, dans son bunker » [8]. En se faisant projeter les actualités, Hitler agit comme un metteur en scène qui visionne les rushes de son film en cours. Plus récemment, une thèse semblable est exposée dans le film Cinema Komunisto (Mila Turajlic, 2010). Si la Yougoslavie a autant misé sur le cinéma par la construction de studios, la création d’un festival, l’invitation faite à des cinéastes étrangers, la réalisation de films glorifiant le passé, c’est bien parce que la construction de la nation équivaut à la fabrique d’une épopée cinématographique. La passion de Tito pour les films de guerre corrobore ses désirs de mise en scène nationale. Le film nous apprend que Tito disposait d’un projectionniste privé dans sa résidence. Les carnets de son opérateur révèlent qu’il aurait vu environ 8800 films de 1949 à 1980, ce qui suppose un film par jour ou tous les deux jours. Dans une très belle séquence, l’ancien projectionniste visite la demeure délabrée du dirigeant. La ruine du bâtiment accuse la nature fantomale de la situation. Mélancolique, endeuillé, le projectionniste erre désormais dans les décombres de l’Histoire après en avoir été l’un des acteurs invisibles. La séquence est frappante. Elle révèle de manière allégorique la disparition du projectionniste, privé de ses outils, franchissant l’écran de métal de la porte d’entrée, possesseur d’une clé devenue obsolète ou d’une boîte métallique inutile, parmi les cloisons et les fenêtres brisées, sous l’écran fantôme. L’Histoire (ou sa chronique) se déroule-t-elle aujourd’hui sans sa médiation?

B. FANTÔMES

Qu’est devenu le projectionniste dans notre relation aux écrans ? Nous sommes désormais confrontés à son absence et sa disparition, selon les remarques de Walter Benjamin à propos du narrateur, nous rend sensible à une beauté nouvelle [9]. Relevons toutefois, dans la tradition du film expérimental, et plus particulièrement du cinéma élargi, l’effort de renouer avec la fonction performative de la projection. Nombre de manifestations expérimentales impliquent la présence de l’artiste comme projectionniste. Qu’il s’agisse de David Dye promenant son projecteur dans une salle en superposant deux images (Overlap, 1973, réactivé en 2012), de Giovanni Martedì plaçant une perceuse munie de miroirs devant la lentille du projecteur, de Jürgen Reble déversant ses acides sur le film ou des séances du groupe Metamkine, pour ne citer que quelques exemples, il s’agit de réactiver la fonction du projectionniste. On peut aussi lui confier l’ordre de passage des bobines. Ce fut le cas pour Chelsea Girls (Andy Warhol, 1966), l’Âge de la Terre (Glauber Rocha, 1980) et, plus récemment, Autrement, la Molussie (Nicolas Rey, 2012). Pensons aux propositions du lettriste Roland Sabatier dont certaines d’entre elles pourraient s’intituler « Instructions aux projectionnistes ». « Le projectionniste est prié de passer, de temps en temps, selon des périodes longues, dont la durée dépend de l’importance de la manifestation des plans très bref choisis parmi les pellicules dont il dispose après leur avoir préalablement retiré la bande sonore. Cette dernière, sans rapport avec l’image, sera réalisée par un lecteur unique qui, à l’aide d’un micro et à des moments choisis par lui, énoncera quelques mots, mais de temps en temps seulement, dans un chuchotement léger qui témoignera d’une grande lassitude », écrit-il pour son film Non sens (1970) [10]. Plus récemment, les séances Alchimicinéma de Jean-Marc Chapoulie renouent avec la pratique conjuguée du projectionniste et du bonimenteur [11]. Le cinéaste Boris Lehman accompagne régulièrement la projection de ses films en assurant la partie technique. « Et bien moi, je ne peux pas me détacher de la plupart de mes films, je dois être là, les projeter moi-même, voir mon public et la salle. C’est peut-être maladif, le film est une partie de mon propre corps, il serait incomplet sans moi. La projection se vit donc comme une performance. Chaque projection est différente, parfois je bonimente, j’amène des musiciens, on finit par boire, manger et discuter, les spectateurs font partie intégrante du film » [12]. On pourrait ainsi définir le projectionniste comme un avatar performatif du cinéaste. Si le cinéma connaît aujourd’hui un tournant performatif, à travers la conférence, le « film papier », le « cinéma par d’autres moyens » [13], la disparition du projectionniste en est sans doute l’un des ressorts.

______________________

Fragment d’une conférence donnée à l’Institut national de l’histoire de l’art (Paris) le 29 janvier 2014 dans le cadre du séminaire « Écrans exposés » organisé par Géraldine Sfez et Riccardo Venturi. Le texte complet de la conférence a été publié dans la revue Trafic, n°92, Paris, P.O.L, 2014, p. 105-112.

1. Je me permets de renvoyer à mon article « Virtualité du montage », in Renversements 1. Notes sur le cinéma, Paris, Paris Expérimental, 2009, p. 117-134.

2. Cité in Matthew Solomon, « Twenty-Five Heads under One Hat », in Meta Morphing. Visual Transformation and the Culture of Quick-Change, Vivivan Sobchack (dir.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000, p. 16. « The projectors have improved, and they now use electric motors to run them, but an electric motor is a machine, and a machine can never equal a man at the handle. »

3. Serge Daney, Persévérance, Entretiens avec Serge Toubiana, Paris, P.O.L, 1994, p. 88-89.

4. La séance se transformait parfois en véritable performance lorsque le projectionniste intervertissait l’ordre des bobines.

5. Le procédé de filmage utilisé par Jean Eustache dans Numéro zéro, alternant deux caméras, n’est pas sans rappeler le principe même de la projection. « Eustache filme sa grand-mère avec deux caméras se relayant sans interruption, exactement comme les deux projecteurs d’une cabine », Barthélémy Amengual, « Une vie recluse en cinéma ou l’échec de Jean Eustache », Études cinématographiques, n° 153-155, Paris, 1986, p. 52.

6. Cf. Raymond Bellour, Le Corps du cinéma, Paris, P.O.L, 2009, p. 23-123.

7. La dualité du projectionniste, rêveur dans sa cabine, tueur en série la nuit, a été plus récemment explorée dans le film Dernière séance (Laurent Achard, 2011). Le film fonctionne aussi selon un principe de vases communicants entre le cinéma et ses trois niveaux (cave, guichet, cabine) et les meurtres de jeunes femmes, avec la confusion du réel et du virtuel qui semble caractériser le projectionniste.

8. Hans Jürgen Syberberg, Hitler un film d’Allemagne, trad. François Rey et Bernard Sobel, Paris, Seghers/Laffont, p. 62-63.

9. Walter Benjamin, « Le Narrateur », trad. Maurice de Gandillac, in Rastelli raconte…, Paris, Points Seuil, 1995, p. 150.

10. Roland Sabatier, Œuvres de cinéma (1963-1983), Paris, Publications Psi, 1984, p. 34.

11. Cf. Jean-Marc Chapoulie, Alchimicinéma, Dijon, Les presses du réel, 2008

12. « Être quelqu’un ou n’être rien », Boris Lehman, Trafic, n°79, 2011, p. 26.

13. Cf. Pavle Levi, Cinema by Other Means, Oxford University Press, 2012 ; Érik Bullot, « Film papier », Cahiers du post-diplôme, n° 3, Poitiers-Angoulême, ÉESI, 2013, p. 24-27.

_____

Légendes

Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950)

Sherlock, Jr. (Buster Keaton, 1924)

Cinema Komunisto (Mila Turajlic, 2010)