Une encyclopédie des pratiques

Entretien avec Lenio Kaklea par Alexandra Baudelot

_ texte paru dans le Journal des Laboratoires _

Alexandra Baudelot — Comment est né le projet Encyclopédie pratique ?

Lenio Kaklea — J’ai commencé à réfléchir à la place des pratiques au cours de l’été 2015, après avoir lu plusieurs livres du sociologue américain Richard Sennett. Dans La Culture du nouveau capitalisme, en particulier, Sennett montre en quoi le néolibéralisme a transformé notre manière de travailler. Cette lecture m’a conduite à m’interroger très concrètement sur mes propres pratiques, et sur la façon dont certaines d’entre elles se transforment ou disparaissent.

A. B. — Comment ces pratiques ont-elles évolué lorsque tu es devenue

une professionnelle de la danse ? Quelle différence fais-tu entre pratiques amateur et professionnelle ?

L. K. — En devenant une professionnelle, je me suis trouvée assignée

à un rôle d’entrepreneuse alors que, jusqu’à présent, j’avais pensé

la chorégraphie comme un craft, un savoir-faire. Je devais gérer l’administration, la production, la communication, l’organisation et la diffusion de mon travail, et ces activités s’ajoutaient au temps de recherche dans le studio, ainsi qu’à mon entraînement physique. Dans le même temps, je faisais face à une précarité croissante qui mettait en péril les moyens d’exercer mon métier dont je pouvais disposer. J’étais consciente que je n’étais pas la seule à être confrontée à cette impasse. En élargissant le questionnement à d’autres pratiques, professionnelles ou amateurs, exceptionnelles ou quotidiennes, qu’elles soient artistiques ou non, j’ai

pensé que je pourrais réfléchir plus largement aux effets du néolibéralisme sur nos manières de vivre.

À l’été 2015, j’ai été invité à participer à un petit festival de danse contemporaine, À domicile, qui se tient à Guissény, un village dans le Finistère Nord. À domicile se déroule dans un contexte très particulier puisque les habitant·e·s du village en sont à la fois les organisateur·rice·s et les participant·e·s. Cela m’a donné envie de faire le portrait de Guissény à travers les pratiques de ses habitant·e·s. C’est là que le projet est né.

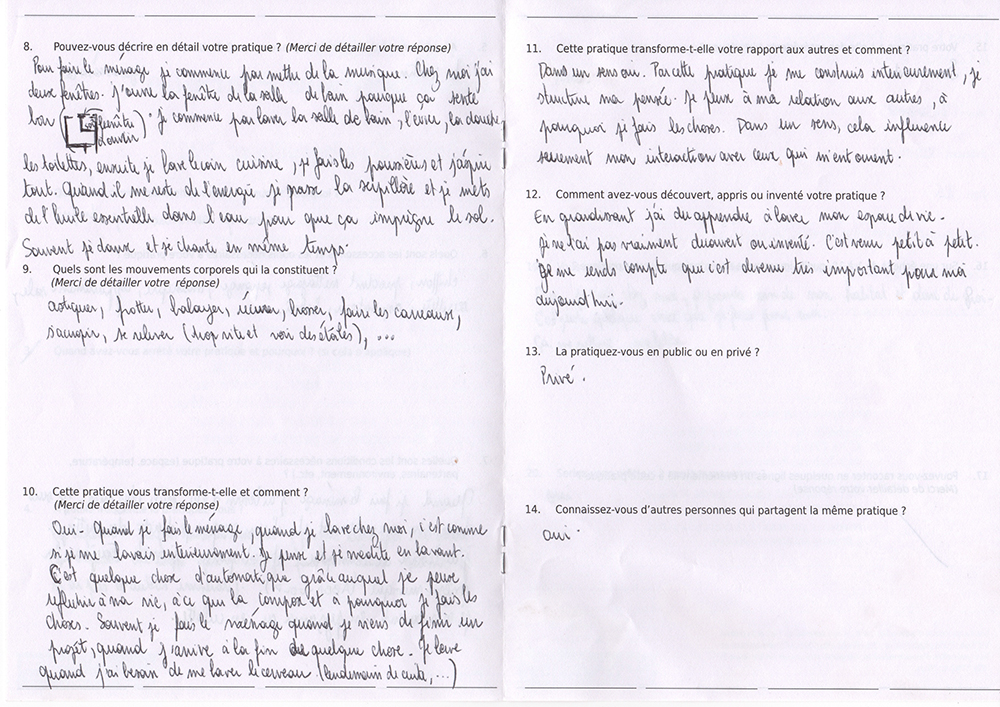

En 5 jours, j’ai réalisé une enquête en distribuant aux habitant·e·s des formulaires, puis j’ai édité les réponses sous forme de portraits. Je les ai lus au moment de la restitution publique, pendant que le texte défilait devant les spectateur·rice·s. Si le projet a beaucoup évolué depuis, cette étape a été décisive pour le projet de l’Encyclopédie que je développe aux Laboratoires.

A. B. — Les portraits de Guissény dessinent un paysage, une forêt de pratiques au travers desquelles se lisent l’identité des personnes et la diversité des existences. Le protocole que tu as mis en place dans le contexte d’Aubervilliers confère à ce qui en ressort une dimension sociale.

L. K. — Le projet articule les approches individuelles et sociales.

Les portraits parlent de la relation intime de chaque participant·e·s à sa pratique mais leur regroupement, la dimension encyclopédique du projet, nous permet de changer d’échelle et de penser ces relations dans leur dimension sociale.

A. B. — Pour autant, il n’est pas question, ici, d’enquête anthropologique.

L. K. — Pour moi, faire une enquête supposait d’être sur le terrain,

de rencontrer des gens, de leur poser des questions au sujet de leurs pratiques, de recevoir leurs réponses, de préciser aux cours de l’entretien les différentes manières de faire. Le terrain possède une dimension chorégraphique. Nous avons utilisé un formulaire d’une vingtaine de questions, ce qui était une première étape d’écriture. Celle-ci dessine

le contenu des réponses, chorégraphie l’échange, lors de l’entretien.

L’enquête a duré environ huit mois. Je n’ai pas mené ce travail seule :

nous étions quatre, parfois davantage – Oscar Lozano, qui m’assiste dans cette recherche, Pierre Simon, qui travaille aux Laboratoires, Chabanne Terchi, qui s’est joint à nous ponctuellement, ainsi que des habitants d’Aubervilliers, parmi lesquels Maryse Emel qui, plusieurs fois, s’est emparée du formulaire pour aller interviewer des gens. Environ 300 personnes nous ont répondu. On avait des bases sur la commune, comme

le café associatif Le Grand Bouillon, les AMAP, le PIJ (Point d’information jeunesse), la Mission locale, les médiathèques, Chez Tania, un institut de beauté. On a suivi les événements organisés par la vie associative de la

ville : la Journée internationale des langues maternelles, La Rue est à nous, une journée des sciences à l’école Robespierre. Nous nous sommes joint·e·s à des associations éducatives. Grâce à Wilfried Serisier, nous avons pu assister à des réunions au sein des établissements normalement réservés aux élèves et à leurs parents. Je me suis associée à La Fripouille, un projet associatif militant de la ville dirigé par Diana Drljacic. J’étais guidée sur les lieux par Antoine Montezin, militant écologiste, avec qui nous nous sommes baladés à vélo. En somme, nous avons cherché à rencontrer ceux qui sont actifs sur le territoire. Cette phase s’est terminée le 1er juillet 2017,

avec la Fête des associations.

A. B. — Ce qui frappe, à la lecture des questionnaires, c’est que les réponses qui y sont données s’inscrivent, pour la plupart, dans une logique chorégraphique : le corps y est omniprésent, quelles que soient les pratiques évoquées. Comment abordes-tu cette dimension chorégraphique ?

L. K. — À travers ces pratiques, on voit des personnes marcher dans

la ville, tourner en rond dans leur appartement, danser en face de leur webcam, dans la rue, haïr leurs collègues de bureau, s’approprier l’espace public, transgresser les règles de la bibliothèque, inventer des protocoles pour regarder les autres passagers des transports en commun, offrir des cadeaux dans des boîtes… Ce qui m’intéresse, c’est justement tout ce qui n’est pas chorégraphique à proprement parler. Je cherche à travailler

avec la capacité du théâtre à interroger le monde dans lequel nous vivons. Aubervilliers est une partie du monde où apparaissent des pratiques d’émancipation et d’aliénation. J’explore les manières dont nous

réussissons ou échouons à construire notre liberté.

A. B. — En tant que chorégraphe, tu cherches à mettre en place des stratégies d’émancipation par rapport à un système de production et de création de plus en plus contraignant. Face à quoi tu instaures des méthodologies qui ne sont pas toujours les plus faciles, ne serait-ce que parce qu’elles abordent des territoires complètement nouveaux.

Lorsque tu as commencé à enquêter, tu as immédiatement été confrontée à la résistance passive des Albertivillariens, non habitués à un tel protocole artistique. Or, tu parviens, chaque fois, à mettre en place des stratégies pour désamorcer ces résistances.

L. K. — Le formulaire contient 20 questions simples à propos de quelque chose que l’on fait tous les jours. Les difficultés que j’ai rencontrées étaient plutôt liées à la masse des réponses à recueillir. Il a aussi fait très froid

cet hiver, se balader et rester longtemps dehors étaient difficile. Il fallait réussir à obtenir des réponses précises sur des pratiques qui n’étaient

pas conceptualisées par les acteur·rice·s. Ni Oscar, ni moi ne sommes français·e·s. Certaines des personnes que nous avons interviewées avaient des difficultés à s’exprimer à l’écrit. Il y avait aussi de très grandes différences culturelles. Elles·Ils ne connaissaient pas Les Laboratoires d’Aubervilliers, ne comprenaient pas en quoi leurs pratiques pouvaient m’intéresser et ne savaient pas ce qu’était la danse contemporaine.

Enfin, un certain nombre de communautés restent difficilement accessibles. La communauté chinoise, par exemple.

A. B. — Tu as eu affaire à des gens très différents. Au fur et à mesure que tu leur demandais de préciser des choses, une relation s’est élaborée, qui me semble très construite sur un rapport de corps-à-corps. Tu cherches à les amener à préciser leurs propres pratiques : ce que ça leur fait à eux, dans leur vie et, évidemment, à travers leur corps puisque, bien souvent, ces pratiques y reconduisent, qu’elles soient elles-mêmes purement physiques, ou plus spirituelles, intellectuelles.

L. K. — Certaines personnes préféraient que je les interviewe. La dimension physique était une des dimensions qui m’intéressaient.

A. B. — As-tu eu le sentiment que les gens se livraient facilement ?

L. K. — Beaucoup se sont livrés bien plus facilement que je ne l’aurais pensé.

A. B. — Certains témoignages en sont même déroutants.

L. K. — Toutes les réponses des personnes qui ont vraiment essayé de répondre m’ont semblé intéressantes. Leurs réponses me mettaient face aux comportements humains, à ce qu’ils peuvent avoir d’absurde, de ridicule, d'ennuyeux ou de poétique. L’écrit créait aussi une distance. On n’est jamais dans quelque chose de surexposée, mais dans une forme de confession. Leurs mots créent des sensations et des images que

j’aimerais pouvoir transformer en mouvement.

A. B. — La façon dont les gens vivent leur pratique, la façon dont ils se l’approprient est l’origine et le point d’arrivé que tu vises, dans ce travail.

L. K. — Ce qui m’intéresse c’est, entre autres, comment des gestes,

par leur répétition, et des pratiques, par leur ritualisation, nous organisent

et nous transforment au quotidien.

A. B. — À l’étape de l’enquête, du protocole, de la récolte des témoignages de ceux qui ont répondu au questionnaire succède la création d’un livre et d’une pièce chorégraphique. En quoi ces différentes phases se nourrissent-elles les unes des autres et en quoi sont-elles, au contraire, autonomes ?

L. K. — La publication est le fruit de l’enquête. Elle contient la totalité

des interviews sous la forme de portraits individuels ou collectifs. Il y a, également, un lexique des notions qui permet de faire des liens entre différents portraits. Par exemple, plusieurs pratiques ont recours à la position allongé : pour lire, pour se relaxer, pour rêver, pour se mettre en contact avec sa propre respiration, pour danser, pour photographier,

pour se cacher…

La publication est indépendante de la pièce scénique, et vice-versa. Pour la création, j’ai choisi seulement certains portraits et certaines notions que je traduis en mouvements. Je cherche à traduire l'intimité de l'écriture des portraits dans l’espace scénique.

A. B. — D’un côté, il y a ce qui aura été mouliné pour ressortir sous forme d’un spectacle. Et, de l’autre, ce que tu auras non pas traduit, puisque tu t’efforces de conserver intégralement ce que les gens racontent, mais la retranscription des propos des gens via un travail de réécriture pour le livre.

L. K. — Nous gardons intacts le style de l'écriture et les expressions utilisées par les interviewées. Nous ne modifions que ce qui nous semble essentiel pour la compréhension. Puis nous opérons un montage, soit en rassemblant plusieurs portraits de la même pratique en un seul portrait collectif, soit en raccourcissant certains portraits individuels, pour des raisons d'économie. Comme je le disais tout à l’heure, le formulaire a donné une orientation aux réponses des interviewés, il a défini un rythme et un caractère commun à toute la collecte, et ce, malgré la grande amplitude des réponses. Nous sommes probablement dans la répétition du même plutôt que dans l’exposition de la différence.

A. B. — Il est alors nécessaire de formaliser les choses pour qu’elles puissent être transmises et lues. Tu as travaillé sur cette phase de réécriture en compagnie de Lou Forster.

L. K. — Ce qui est intéressant, dans le choix de l'écriture, c’est qu’elle donne plein de possibilités d’activation : la lecture des portraits en live, l’enregistrement par la voix… – les portraits sont, également, des partitions qui peuvent être activées sur scène.

Le livre est un objet qui circule autrement que le spectacle, vous pouvez l’amener avec vous, le lire quand vous voulez, l'abandonner s’il ne vous plaît plus, vous pouvez l’emprunter, l’offrir, le ranger, le perdre, le retrouver.

Un spectacle, c’est différent. On va le voir tout·e seul·e ou avec des ami·e·s, on partage une durée commune avec d’autres spectateur·rice·s venu·e·s, comme nous, au théâtre. Dans les pratiques des Albertivillarien·ne·s, il n’y a aucune personne qui assiste à des spectacles, alors que la lecture est l’une des pratiques les plus récurrentes.

A. B. — Quel type de lecture ?

L. K. — Des journaux, des livres, des magazines français ou étrangers,

en relation au pays d’origine du lecteur. Ils et elles lisent chez elles et chez eux, dans leur lit, à l'école, sur internet, sur leur Smartphone. Il y a des lectures militantes, des lectures de repos, il y a même une personne qui pratique le Kamasoutra de la lecture… Dès lors, publier un livre est une manière d’investir un format correspondant à ces pratiques. Ça a été une découverte : ce n’était pas forcément prévu, au départ.

A. B. — Une autre phase de ce projet est la création d’un spectacle ou objet chorégraphique.

L. K. — Après la collecte et l'écriture des portraits, je rentre en studio pour travailler Portraits Choisis. Je ne travaille pas sur une série de reenactments mais sur une traduction libre de chaque pratique, un montage des différents portraits. Chaque portrait apporte sa propre intensité, un langage gestuel spécifique, son propre caractère.

A. B. — Une chose commune à plusieurs de tes projets est le fait de partir sur des sujets d’ordre davantage politique, économique, social, qu’artistique, des sujets que l’on trouve finalement assez peu dans le domaine de la danse, et de les y traiter. C’était le cas dans Arranged by Date, qui,

en 2012, partait de la crise en Grèce.

L. K. — Arranged by Date est une autofiction sur le lien entre mémoire et dette, un lien proposé par Nietzsche et repris par Maurizio Lazzarato dans son livre La fabrique de l’homme endetté. J’ai voulu aborder la question de la dette d’un point vue micropolitique, par le biais d’une fiction dansée.

Le personnage fait face à une perte de mémoire involontaire qui prend la forme d’une résistance intuitive au système financier auquel elle est soumise en tant que cliente.

Dans le cas d’Aubervilliers, on parle d’une des communes les plus pauvres de France, et ce, depuis le xviiie siècle. Ce que j’ai découvert à travers mon enquête, c’est une situation beaucoup plus complexe, où se mêlent des pratiques riches et des pratiques pauvres et normatives.

A. B. — Il s’agit ici de renverser la perception que l’on a d’une situation, qui a tendance à tout niveler, alors qu’existent d’autres perspectives.

L. K. — Il faut questionner le regard que l’on porte sur les choses et le type d’affirmations que l’on en tire.

A. B. — C’est là une grande différence avec bien des projets qui essaient, dans la construction des gestes et du vocabulaire chorégraphiques, de faire émerger une réalité ou une subjectivité à partir de la danse, quand, toi,

tu tentes l’inverse : c’est à partir d’un environnement, une question, une rencontre, que tu cherches à voir comment un geste peut se construire. Dans Arranged by Date, tu inventes un vocabulaire chorégraphique qui devient la partition de l’histoire de ton corps face à ce qu’engendre la situation d’une carte de crédit perdue – et cette carte va, à son tour, engendrer des situations fictives mais bien réelles, et, finalement,

une danse. Utilises-tu ce terme : danse ?

L. K. — S’agissant du travail chorégraphique, je me suis éloignée assez vite d’une réflexion autoréférentielle. Des questions telles que : « Qu’est-ce que la danse, la chorégraphie ? » ne me préoccupent pas particulièrement. Explorer ma propre subjectivité dans un espace de résidence n’est pas, non plus, une option qui m’intéresse en ce moment. Je voulais trouver d’autres manières de définir et d’enrichir mes ressources, construire une écriture scénique capable de réfléchir à des enjeux plus larges. Pour revenir à la question de la « danse », je ne veux pas m’enfermer et devoir répondre aux à priori que ce terme véhicule, je cherche à travailler à partir d’un paysage social, et à y inscrire un geste. Danser est un geste parmi d’autres.

A. B. — Quel genre de tâches te donnes-tu, pour parvenir à régurgiter ces événements que tu as traversés, ces matériaux que tu as accumulés, et les retranscrire dans une forme chorégraphique ?

L. K. — Pour fabriquer la pièce, je choisis, chaque fois, de m’intéresser

à une notion apparue à travers la lecture des portraits – la répétition,

par exemple. À travers cette notion, je lis – et lie – plusieurs portraits,

puis j’essaie de les traduire dans l’espace scénique. Je passe, ensuite,

au matériau suivant, puis je travaille la composition.

A. B. — Intervient un autre plan : celui des formes de sensation, de perception. Il peut t’arriver d’inventer des couches de l’ordre de la fiction, de la représentation.

L. K. — Ce qui m’intéresse, dans chaque matériau, n’est pas son lien avec le texte d’origine, mais sa capacité à raconter quelque chose de manière autonome sur scène. Je me souviens d’une interview avec quelqu’un qui fait de la boxe et qui vient d’une famille de Tsiganes. Quand je lui ai demandé s’il se sent libre quand il s'entraîne, il m’a dit : « Oui, parce que cela me donne l’envie de tuer. » Aujourd’hui, je travaille donc sur l’usage du poing – celui qui sert à effectuer un geste de victoire, à donner des coups et à se protéger. Je cherche à trouver dans ce geste son état actuel, son efficacité ou son archaïsme.

A. B. — Quand quelqu’un te raconte ce que faire ce geste-là implique dans son existence, tu n’es plus dans la codification du geste, mais bien dans le rapport entre mouvement et intime.

L. K. — Je cherche à saisir la façon dont ce geste est imprimé dans la vie de la personne et comment il s’imprime désormais dans la mienne.

A. B. — Tu vois en quoi ce geste est constitutif de son identité et comment, grâce à ce geste, cette personne peut survivre, trouver cette liberté dont tu parlais.

L. K. — Je veux aborder la question de l’identité par une autre voie que celle de la performativité. Ne pas reprendre les codes servant à performer une identité, mais me demander comment une même pratique articule plusieurs identités en même temps. Là encore, les pratiques sont des objets complexes.

A. B. — La question du temps est importante, comme elle l’était pour

A Hand’s Turn, pièce que tu as créée en juillet dernier au festival d’Athènes.

L. K. — Without a Hand’s Turn est une vieille expression britannique à propos de ce qui est fait avec le moindre effort, « sans lever le petit doigt ». A Hand’s Turn est un solo pour deux spectateur·rice·s que j’ai créé durant l’été 2017. Dans la première partie de la performance, je tourne les pages d’un livre pour les spectateur·rice·s – on entre dans la fiction grâce à un simple tour de main. Dans la seconde partie, j’établis un contact visuel avec les spectateur·rice·s grâce à un petit miroir que je pose sur scène.

Cet objet crée une situation cinématographique dans laquelle on ne se fait jamais face. « A Hand’s Turn » indique une volonté de produire un maximum d’effet without a hand’s turn.

A. B. — Ce sont ces matériaux, présents à portée de main, qui construisent une relation. Tu disais, pour ce projet, t’être intéressée à la figure du marginal.

L. K. — A Hand’s Turn était une première occasion de travailler consciemment la fabrique d’une figure marginale. La performance se

passait dans un espace quasi abandonné. On pourrait dire que j’ai squatté cet espace pendant le mois qu’ont duré les représentations.

Avec Portraits Choisis, je travaille, entre autres, sur la figure de la

« racaille », terme qu’on utilise souvent pour désigner des jeunes marginalisés. Ce terme a fait polémique en France en 2005. Ce qui m’intéresse, c’est comment on construit de nouvelles identités à partir

de la périphérie. « La marge » de la société est un espace où l’on peut fabriquer des possibles, et, en cela, c’est un espace qui m’intéresse.

A. B. — Ce travail que tu as conduit à Aubervilliers, souhaites-tu le reconduire ailleurs, et comment, le cas échéant ?

L. K. — J’envisage plusieurs choses : d’abord, que la publication de l’Encyclopédie pratique circule en tant que portrait d’Aubervilliers. Aubervilliers appartient à ce qu’on appelle la « banlieue rouge », aujourd’hui encore, un large éventail de pratiques militantes et solidaires

y sont liées à son histoire communiste. La circulation du livre en dehors des limites de la ville permettra de voir comment ces pratiques se ressemblent ou s’éloignent des pratiques qu’on rencontre ailleurs, à Paris, à Essen,

à Brest, à Athènes ou à Valenciennes…

Ensuite, il y a Portraits choisis, la pièce pour scène, un solo dans lequel j’interprète différents portraits et où j’utilise la collecte comme matière première. Le solo peut être vu indépendamment de la publication, et vice-versa. Enfin, je n’exclus pas de créer d’autres Encyclopédies qui feraient dialoguer plusieurs villes entre elles.

A. B. — Cela pointe la question de la localité. Une localité est porteuse d’un certain nombre d’identités, elles-mêmes représentatives d’un monde.

L. K. — J’ai découvert avec ce projet que plus on va vers la précision et la localité, plus on élargit le prisme. On se donne la possibilité de trouver des points communs avec d’autres – villes, personnes, etc.

A. B. — Cela relèverait d’un autre travail d’écriture.

L. K. — Il faudrait refaire une collecte dans une autre ville et mettre Guissény, Essen et Aubervilliers en lien.

A. B. — Ce qui est en jeu, ici, c’est la question de la transmission.

L. K. — Oui, je pense que ce mot de transmission rend parfaitement compte du projet. Il met en jeu une confession et une transmission des pratiques. C’est pour cela que dans le cadre de ma résidence, nous proposons trois temps d’atelier ouvert à toutes et à tous. Ce sera l’occasion de partager une partie de la matière de l'Encyclopédie et d'échanger des outils autour des quelques pratiques choisies : l’archivage, le soin, l'appropriation de l’espace urbain, le rap…

A. B. — Dans un rapport, aussi, de corps.

L. K. — Dans Portrais Choisis, mon corps, avec ses mémoires, ses histoires, ses techniques, son apparence, ses habitudes et ses limites, est confronté aux corps des Albertivillariens· ne·s. Un des lieux privilégiés de la production des corps est l’intimité. Je propose de réfléchir à cet espace,

que l’on revendique souvent comme un espace de liberté. N’est-il pas devenu l’espace, parfois effrayant, où l’individu se surveille et où s’organise sa propre exploitation? Notre intimité est traversée par toutes les crises récentes, économiques, écologiques, sociales, c’est un espace en constante transformation dont nos pratiques sont à la fois l’indice et le moteur.

Photos

Portrait de Lenio Kaklea par elle-même _ tous droits réservés

Portrait de Maryse Émel par Lenio Kaklea _ tous droits réservés

Facsimilé d'un questionnaire collecté pour l'Encyclopédie Pratique